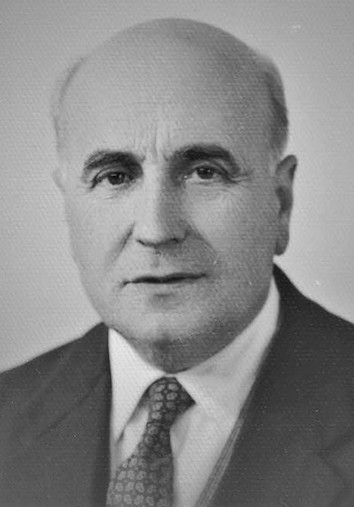

Agostino De Santis [Francavilla Marittima (Cosenza), 26 novembre 1897 – 7 agosto 1961]

.

.

Nacque a Francavilla Marittima da Gaetano e Caterina Frascino, in una famiglia di proprietari terrieri della Piana di Sibari. Svolse gli studi liceali a Napoli, presso l'Istituto Vittorio Emanuele, dove fu allievo del professor Paolo De Grazia, studioso dell'antica Lagaria, che ne influenzò la sensibilità archeologica. Dopo il servizio militare, che svolse tra il 1917 e il 1919 e dal quale si congedò con il grado di tenente, si iscrisse alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso la Reale Università di Napoli, dove si laureò l'11 luglio 1923 con votazione 110 e lode. Ritornato a Francavilla, esercitò la professione di medico condotto.

Nel 1927 sposò Francesca Fasanella Masci, dalla quale ebbe due figli: Gaetano (detto Tanino) e Caterina (detta Nella). Negli anni Trenta ristrutturò il palazzo di famiglia, sito nel centro storico del paese, dove stabilì il suo ambulatorio e iniziò a costituire una ricca biblioteca storico-archeologica.

L’attività medica e la passione per le antichità resero presto Agostino De Santis un punto di riferimento per la comunità locale. Agli inizi degli anni Trenta i contadini delle contrade Piana e Timponi de' Rossi, trovando frammenti di terracotta durante i lavori agricoli, si rivolgevano a lui. De Santis comprese l'importanza dei reperti e li riconobbe come cimeli antichi, informando l'Ispettore Onorario alle Antichità di Cosenza, Giacinto D’Ippolito.

Ottenuta dalla Soprintendenza di Reggio Calabria l'autorizzazione a sorvegliare l'area e a raccogliere i reperti, il 7 marzo 1934 inviò una prima relazione, nella quale, oltre a descrivere l’inizio dell’attività di raccolta di reperti, illustrava il territorio e auspicava un intervento dell'archeologia ufficiale, anche in considerazione della vicinanza con la città sepolta dell’antica Sibari. Come osservò anni dopo suo figlio Tanino, fu con quella relazione che «Francavilla entrò nella storia dell’archeologia». Il 14 giugno 1934 inviò una seconda relazione, in cui, oltre a segnalare i nuovi ritrovamenti e a sollecitare saggi di scavo, si offriva di ospitare a proprie spese un funzionario che dirigesse i lavori e segnalava che un’impresa locale avrebbe messo gratuitamente a disposizione una squadra di operai. La Soprintendenza rispose che non era ancora possibile avviare scavi per mancanza di fondi e di personale, ma raccomandò la sorveglianza e la custodia sui cimeli rinvenuti: fu così che incominciò a formarsi la c.d. Collezione De Santis. Le due relazioni confluirono in un rapporto ufficiale del Soprintendente Edoardo Galli, pubblicato nel 1936 su Notizie degli Scavi di antichità, in cui il sito di Francavilla Marittima veniva definito come stazione di una popolazione autoctona italica, probabilmente della prima età del ferro.

Negli anni seguenti, il De Santis continuò a inoltrare segnalazioni per sollecitare scavi e documentare i ritrovamenti fortuiti. Nella segnalazione del 7 aprile 1954, allegando copia della prima relazione del 1934 e indirizzandosi al Soprintendente Giulio Iacopi, ribadì la sua disponibilità a proseguire l’attività intrapresa, ma espresse il timore che l'interesse delle istituzioni potesse arrestarsi per mancanza di fondi.

Molti reperti rinvenuti nel corso degli anni furono oggetto di donazioni del De Santis all’allora Museo civico di Cosenza, come attestato nel rapporto di Galli e in note di D'Ippolito, che fu direttore di quel museo. Fu sempre D’Ippolito a proporre la nomina del De Santis a Ispettore Onorario.

L’attività del De Santis non si limitò alla custodia di reperti e all’inoltro di relazioni, ma fu anche volta a stimolare politiche di tutela, valorizzazione locale e interventi archeologici. Il 24 marzo 1959, insieme ad altri cultori del territorio (tra cui il geometra Ermanno Candido e Padre Adiuto Putignani), fondò l'associazione Ritorno a Sibari (R.a.S.), con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione agricola, industriale e archeologica della Sibaritide. L'associazione pubblicò il periodico Sviluppi Meridionali (sul quale De Santis scrisse articoli documentando il suo carteggio con il Soprintendente Alfonso De Franciscis, nonché con il prof. Amedeo Maiuri e con il senatore Umberto Zanotti Bianco), promosse convegni, si adoperò per la creazione di un Antiquarium locale e, a proprie spese, fece realizzare sondaggi che portarono alla luce un tratto di antico acquedotto in contrada Ministalla. Sotto l’egida dell'associazione, nel 1959 Paola Zancani Montuoro, figura di spicco dell’archeologia italiana del XX secolo, condusse il primo informale saggio di scavo a Francavilla; nel 1960 la Fondazione Lerici di Milano iniziò, nella Piana di Sibari, un’esplorazione mediante metodi geofisici innovativi. Dallo studio dei reperti e delle fonti, De Santis maturò la convinzione che l'antica città di Lagaria (fondata, secondo la tradizione, da Epeo, il costruttore del cavallo di Troia) fosse ubicata nel territorio di Francavilla Marittima. Convinzione questa che suo figlio Tanino avrebbe poi sviluppato e resa celebre e che a distanza di oltre mezzo secolo rimane l’ipotesi di localizzazione di gran lunga più plausibile e accettata dalla comunità scientifica.

Il suo interesse non si soffermò solo al sito di Francavilla Marittima ma si estese a tutta la Sibaritide come dimostra lo stretto contatto con altri intellettuali del territorio (tra i quali il medico condotto di Amendolara, Vincenzo Laviola, che, su proposta del De Santis, fu nominato Ispettore Onorario alle Antichità di Amendolara).

Amedeo Maiuri gli attribuì l'appellativo di "medico-archeologo" in un articolo, apparso sul Corriere della Sera del 26 aprile 1960, nel quale si raccontava che molti pazienti del dottore, conoscendo la sua passione per l’antichità, lo ricompensavano per le cure mediche con reperti archeologici rinvenuti durante i lavori agricoli: fu questa forma singolare di gratitudine che contribuì a salvare dall'oblio la necropoli di Francavilla.

Agli inizi degli anni Sessanta De Santis era divenuto un riferimento per studiosi, archeologi e giornalisti, italiani e stranieri, interessati alla Sibaritide. Il Palazzo della sua famiglia, nel centro storico di Francavilla, era divenuto, come descritto dal giornalista Domenico Zappone in un articolo del 1961, uno spazio di accoglienza e scambio culturale. E la sua collezione era divenuta polo di interesse, che richiamava sul posto archeologi di fama internazionale.

Morì improvvisamente il 7 agosto 1961. La sua opera è stata oggetto di numerosi riconoscimenti postumi dall’archeologia ufficiale. Il Soprintendente Giuseppe Foti, nel 1963, evidenziò il grandissimo merito di questo studioso locale, che aveva raccolto elementi fondamentali per le scoperte successive. Nel 1964 Paola Zancani Montuoro, intervenendo al Quarto Convegno di Studi sulla Magna Grecia di Taranto, dichiarò: «Non potrei menzionare le scoperte in quella regione senza rivolgere un grato pensiero alla memoria del dott. Agostino De Santis, le cui preziose informazioni sono state il movente e la base delle ricerche in corso». Nel 2006 la studiosa Lucilla de Lachenal, in una pubblicazione patrocinata dal Ministero dei Beni Culturali, ha lodato il suo ruolo «benemerito e assolutamente straordinario» nella raccolta sistematica dei reperti per circa un trentennio, nonostante lo «scarso interesse dimostrato […] dalle istituzioni locali».

In breve, il De Santis non fu un semplice appassionato, ma fu un collaboratore attivo delle istituzioni, che, con la sua attività, mossa da passione e spirito disinteressato, salvò il patrimonio archeologico di Francavilla Marittima dalla dispersione e fornì le basi per le successive campagne di scavi. Oggi, il Palazzo De Santis, già sede della sua abitazione e del suo ambulatorio, conserva la sua vocazione culturale come sede del Museo archeologico comunale. (Carmelo Colelli) © ICSAIC 2025-10

.

Articoli principali

.

- Tre lettere – Due promesse – Un avvertimento – Nessun commento (a proposito delle lettere aperte del Prof. Alfonso De Franciscis, del Prof. Amedeo Maiuri e del Sen. Umberto Zanotti Bianco), in «Sviluppi Meridionali», n. 1, 1959, p. 30

- Eloquenza dei fatti, in «Sviluppi Meridionali», n. 2, 1960, p. 7.

.

Nota bibliografica

.

- Pino Altieri, Palazzo De Santis. Centro culturale polivalente per Francavilla Marittima, in Francavilla Marittima. Un patrimonio ricontestualizzato (a cura di Gloria Mittica G.), Adhoc, Vibo Valentia, 2019, pp. 59-63;

- Carlo Belli, Sibari vista da un giornalista, in «Sviluppi Meridionali», n. 5-6, 1961, p. 14;

- Id., L’ultimo segreto d’un medico condotto, in «Il Tempo, 18 aprile 1964;

- Id., Passeggiate in Magna Grecia. Costa Viola, Edizioni della Cometa, Roma 1985;

- Carmelo Colelli, Lagaria. Mito, storia e archeologia, Collana della Sezione di Archeologia del Dipartimento di Studi Umanistici Università della Calabria, Consenso editore, Rossano 2017;

- Id., De Santis e Laviola: due collezioni per Lagaria, in Tanino De Santis, Una vita per la Magna Grecia (a cura di A. Malacrino, M. Paoletti e D. Costanzo), Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 2018, pp. 35-43;

- Id., Francavilla, Sibari e la Sibaritide nella collezione De Santis, in Francavilla Marittima. Un patrimonio ricontestualizzato (a cura di G. Mittica), Adhoc, Vibo Valentia 2019, pp. 49-57;

- Lucilla De Lachenal, Francavilla Marittima per una storia degli studi, in La dea di Sibari e il santuario ritrovato. Studi sui rinvenimenti dal Timpone Motta di Francavilla Marittima, Ceramiche di importazione, di produzione coloniale ed indigena (a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, Bollettino d’Arte) Tomo I, 2007, pp. 17-81;

- Tanino De Santis, Importanti ritrovamenti a Francavilla Marittima presso Sibari, in «Il Mattino», 6 giugno 1934;

- Id., Gli importanti ritrovamenti nella zona archeologica di Francavilla Marittima, in «Il Giornale d’Italia», 7 giugno 1934;

- Id., Lagaria: ricerche storiche e archeologiche, in «Calabria Nobilissima», 13, 38, 1959, pp.116-129;

- Id., Sibaritide a ritroso nel tempo, Tip. Eredi Serafino, Cosenza, 1960;

- Id, La scoperta di Lagaria, Editrice Mit, Corigliano Calabro, 1964;

- Id, Ricordiamo... gli archeologi «dilettanti», in «Magna Graecia», n. 7-8, 1975, p. 12;

- Id, La "Ritorno a Sibari" non va dimenticata, in «Magna Graecia», n. 11-12, 1992, p. 17;

- Id, Erano solo quattro gatti ma operarono miracoli, in «Magna Graecia», n. 10-12, 1994, p. 18;

- Id, Quando gli archeologi “dilettanti” si contavano sulle dita e passavano alla storia, in «Magna Graecia», n. 7-12, 1994, p. 30;

- Id, Come e quando venne scoperta l’area archeologica di Francavilla Marittima, in «Magna Graecia», n. 1-2, 2000,p. 31;

- Id, Fu con questa lettera del 1934 – sfociata nel 1936 in un rapporto dei Lincei – che Francavilla Marittima entrò nella storia dell’archeologia, in «Magna Graecia», n. 10-12, 2001, p. 17;

- Id, C’era una volta… in Sibaritide, in «Magna Graecia», n. 3-4, 2002, p. 17 e n. 1-4, 2003, p. 31;

- Giacinto D’Ippolito, Doni al Museo Archeologico di Cosenza, in «Cronaca di Calabria», 12 aprile 1942;

- Id, L’offerta di nuovi cimeli al Museo Archeologico di Cosenza, in «Il Giornale d’Italia», 5 maggio 1942;

- Giuseppe Foti, La documentazione archeologica in Calabria, in Atti del terzo Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 13-17 ottobre 1963), p. 178;

- Edoardo Galli, Giacinto D’Ippolito, Francavilla Marittima. Scoperte fortuite, in «Notizie degli Scavi di Antichità», XII, 1936, pp. 77-84;

- Pasquale Gianniti, Agostino e Tanino De Santis, La scoperta della necropoli di Francavilla Marittima e la valorizzazione storico-archeologica della Sibaritide, Ed. Libreria Aurora, Corigliano Calabro 2020;

- Id., In ricordo di Agostino De Santis, in Atti della XIII Giornata Archeologica Francavillese (a cura di Giuseppe Altieri), Itineraria Bruttii, Rende 2020, pp. 10-54;

- Amedeo Maiuri, Pagano l ‘onorario del medico coi cocci trovati nei campi, in «Corriere della Sera», 26 aprile 1960;

- Id, Passeggiate in Magna Grecia, L’Arte Tipografica, Napoli 1963 (pp. 137 e ss.; pp. 219 e ss.);

- Id, Mestiere d’Archeologo (antologia di scritti), a cura di Carlo Belli, Milano 1978 (nuova ed., ibid. 1990) (in particolare, pp. 511-522);

- Giuseppe Massaro, Francavilla Marittima, Diadema della Sibaritide, Prometeo, Castrovillari 1997;

- Adiuto Putignani, La “R.a.s.” in lutto per il suo Presidente, in «Svilupp Meridionali», n. 5-6, 1961, p. 1;

- Gianni Roghi, L’archeologo, Vallecchi, Firenze 1961 (specie pp. 93-112);

- Alessia Salmena, Rossella Schiavonea Scavello, Alcuni documenti di archivio sulla necropoli di Francavilla Marittima, in La necropoli enotria di Macchiabate a Francavilla Marittima (CS): appunti per un riesame degli scavi (a cura di Paolo Brocato), Università della Calabria, Rende 2011, pp. 231 ss.;

- Rossella Schiavonea Scavello, Archeologia senza scavo. Storia degli studi e delle scoperte archeologiche tra il XVIII e la metà del XX secolo nella Calabria Citeriore attraverso i documenti d’archivio, Tesi dottorale, Università della Calabria, Rende 2017;

- Paola Zancani Montuoro, Intervento, in Atti del quarto Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto-Reggio Calabria, 11-16 ottobre 1964), p. 211;

- Domenico Zappone, A tavola con gli ultimi sibariti nel ricordo di antichi e inebrianti piaceri, in «Il Giornale d’Italia», 17 gennaio 1961.